YouTubeの歴史を知ろう!第1弾(2005〜2014)

2016年からYouTube分析ツール「kamui tracker」を提供しているエビリーは、YouTubeの老舗とも言える存在です。今回はシリーズコラムとして、YouTubeの歴史を振り返ってみようと思います。

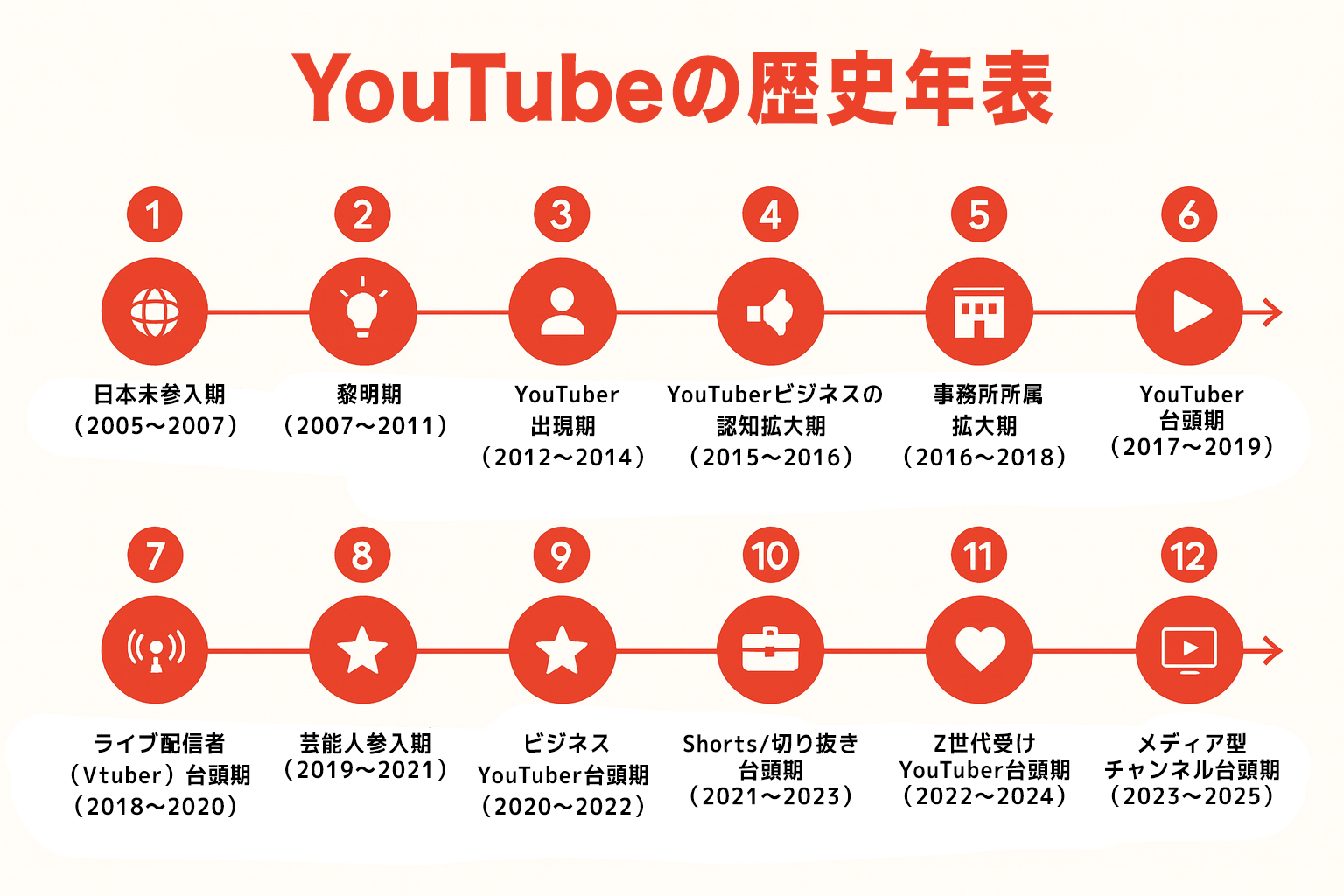

第一弾の今回は2014年ごろまでを、①日本未参入期、②黎明期、③YouTuber出現期の3つに分けて振り返ります。 ②の黎明期には、現在もトップを走り続けるHIKAKINさんが登場します。まさに日本におけるYouTubeのスタート地点と言えるでしょう。

それでは、早速2014年ごろまでのYouTubeの歴史を振り返っていきましょう。

目次

① 日本未参入期(2005〜2007)

この頃の出来事

2005年:アメリカでYouTube誕生

アメリカでYouTubeのサービスが開始されました。元PayPalの3人が創業し、記念すべき最初の動画は、創業者の一人であるジャウド・カリムが投稿した19秒の映像だったそうです。サンディエゴ動物園の象の前で「象の鼻はすごい」といった内容を話すシンプルな自撮り動画で、動画共有という新しい文化が誕生した瞬間でした。 日本ではまだ一部のIT感度が高い人々が知るのみの「海外の謎のサイト」という存在で、日本語のインターフェースはなく、日本人による投稿もごくわずかでした。

2006年 :国産の革命的サービス「ニコニコ動画」誕生

GoogleがYouTubeを買収し、世界的に普及が加速した時期です。しかし、日本語対応のYouTubeがまだなかったため、視聴者は一部に限られていました。 この年、国産の革命的サービス「ニコニコ動画」が誕生します。当初はYouTube上にアップロードされた動画に、独自のコメント機能を重ねて表示するという形でスタートしました。 画面上に視聴者のコメントが流れる独特のインターフェース「コメント弾幕」が爆発的な人気を呼び、「みんなで同じ瞬間にツッコミを入れながら見る」という全く新しい視聴体験は、強烈な一体感と熱狂を生み出しました。

この頃活躍した動画配信者たち

・MEGWINさん 芸人志望から転身し、YouTubeが本格的に日本に参入する前の2005年に「MEGWIN TV」を立ち上げて毎日配信を開始しました。現在も活躍するYouTuberのパイオニアです。

・個人のゲームプレイ動画投稿者 ニコニコ動画や自身のウェブサイトを拠点に活動していました。当時はまだ「ゲーム実況」という言葉も定着しておらず、手探りの状態で新しい文化の礎を築いた先駆者たちです。具体的な投稿者(ハンドルネーム)をご紹介します。

- hacchi(はっち)さん: ゲームセンターCXの有野課長に影響を受けた「全力でゲームを楽しむ」スタイルで人気を博しました。『ワンダと巨像』の全力実況などが有名です。

- ししょーさん: ファミコンソフトを中心に、数々の高難易度な縛りプレイに挑戦。「ゲームは一日一時間」というキャッチフレーズでも有名になりました。

- BMS(べーま)さん: 2007年初頭に投稿した『ゼルダの伝説 時のオカリナ』の実況プレイ動画で人気を博しました。丁寧なプレイスタイルと穏やかな語り口が特徴で、多くの後続実況者に影響を与えたと言われています。

- タカさん: ハイテンションかつユーモアあふれる実況スタイルで人気を博しました。『CALL OF DUTY 4』などのFPS実況で有名です。

・MAD動画制作者 MAD動画とは、既存のアニメやゲーム、音楽などの素材を個人がユーモアやリスペクトを込めて編集・再構成し、新たな文脈や作品として楽しむ二次創作の動画文化のことです。2006年12月に「ニコニコ動画(仮)」が登場して以降、日本のMAD動画文化は爆発的な盛り上がりを見せました。代表的な作品と制作者を見ていきましょう。

- 「おもいではおっくせんまん!」 2007年にニコニコ動画で大ブームを巻き起こしたこの作品は、特定の一個人が作ったものではなく、複数のクリエイターの連鎖によって生まれました。原曲はゲーム『ロックマン2 Dr.ワイリーの謎』のBGMで、作詞はネットの掲示板などで自然発生的に生まれたものです。編曲・演奏は「蒼い牙」氏、歌はゴム氏が担当し、DNA氏が制作したFlashアニメーションPVがブームを決定的なものにしました。

- ニコニコ動画最古のミーム:「レッツゴー!陰陽師」 サービス開始当初から絶大な人気を誇った動画で、厳密にはMADではなく、ゲーム『新・豪血寺一族 -煩悩解放-』に収録されている公式映像です。強烈なインパクトと中毒性のある音楽、謎のダンスが話題を呼び、ニコニコ動画を代表するミーム(ネット上で流行するネタ)となりました。

- カオスなネタMADの流行 特定の作品やCMのキャラクターを面白おかしく編集する「ネタMAD」も数多く作られました。ドナルド・マクドナルドやアニメ『チャージマン研!』、松岡修造さんなど、個性的で「素材」にしやすい対象が人気を集めました。

・動物動画 当時は特定のチャンネルを追いかけるより、個別の面白い動画が爆発的に再生され、ランキングを駆け上がるスタイルが主流でした。

- 社会現象となった「ねこ鍋」 2007年夏、飼い猫の「シロ」が土鍋で眠る様子をニコニコ動画に投稿したところ、その可愛らしさから社会現象となるほどの大ブームになりました。DVDや写真集も発売され、現在の人気YouTuberにも通じるメディア展開の先駆けとなりました。

・おもしろ系素人動画 この頃に、現在の「やってみた」系動画の源流ともいえる文化が芽生え始めました。

- 日常のハプニング・ネタ動画 友人同士の悪ふざけや日常の面白い出来事を撮影した、編集のほとんどない「素人感」あふれる動画が人気でした。

- 才能の無駄遣い動画 高い技術や知識をあえてくだらないことに全力で注ぎ込むスタイルの動画も人気を集めました。

・初期「歌ってみた」動画投稿者 ニコニコ動画の登場を機に、「歌ってみた」「演奏してみた」は個人の才能を披露する一大文化へと発展しました。多くの「歌い手」「演奏者」が誕生した時代です。視聴者自身がスターを発掘し、応援する文化も生まれました。カリスマ的な歌い手の例を挙げます。

- ゴムさん: 2007年に投稿された「おもいではおっくせんまん!を熱唱してみた」で一世を風靡しました。

- halyosyさん: 甘く安定感のある歌声と卓越した歌唱力で人気を博しました。

- J(ジェイ)さん: 洋楽や邦楽を問わず、ソウルフルに歌い上げる実力派として知られていました。

- nayutaさん: 透明感のある美しい歌声で人気を集めた女性歌い手です。

・初期「演奏してみた」動画投稿者 顔や素性を明かさず、超絶技巧を披露する「職人」たちが視聴者の度肝を抜きました。その例を挙げます。

- H.J.Freaksさん: 奇抜なコスプレと人間離れしたベーステクニックで国内外に衝撃を与えました。

- 事務員Gさん: ピアノ演奏者として知られ、アニメやゲームの楽曲を情感豊かにアレンジするスタイルで人気を確立しました。

- ティッシュ姫さん: 顔をティッシュペーパーで隠してヴァイオリンを演奏するスタイルで話題になりました。

- [TEST]さん: 速弾きなど高い技術を持つギタリストとして知られ、多くの投稿者に影響を与えました。

また、2007年8月31日に「初音ミク」が発売されると、この文化は新たなステージへと突入します。 この時代の手作り感と熱気こそが、現在の多様なネット音楽シーンの原点となっています。

② 黎明期(2007〜2011)

この頃の出来事

2007年:日本語版YouTubeのサービス開始

ついにYouTube日本語版サービスが開始され、日本のYouTube史が公式に幕を開けました。当初、日本ではコメント文化が強い「ニコニコ動画」が圧倒的な人気を誇り、YouTubeは比較的シンプルな「視聴」を目的とするユーザーが多い傾向にありました。

2008年:動画で稼ぐスタイルの誕生

日本で「YouTubeパートナープログラム」が開始され、日本のYouTubeにおける最大の転換点を迎えます。動画投稿者が広告を掲載して収益を得られるようになり、「趣味」から「仕事」への道筋が示されました。高画質な動画のアップロードと視聴が可能になり、コンテンツのクオリティが向上したのもこの時期です。 この頃活躍したクリエイターの例は下記の通りです。

- heita3(へいたさん): 身の回りにあるものを使ったストップモーション・アニメーションを制作。

- tokyomimecity(トーキョーマイムシティ): 男女2人組のパントマイム・デュオ。東京の街中で無言劇のパフォーマンス動画を投稿。

2009年:多様化するコンテンツと企業参入

パートナープログラムの浸透により、ガジェット紹介、料理、メイクなど特定のジャンルに特化したクリエイターが現れ始めました。また、大手企業がプロモーションの一環として公式チャンネルを開設し始め、企業チャンネルの先駆けとなりました。

2010年:HIKAKINさんの登場とスマートフォン時代の到来

HIKAKINさんが投稿した「Super Mario Beatbox」が世界的な注目を集め、後の「YouTuber」という職業が生まれる大きなきっかけとなります。 また、スマートフォンの普及が加速し、いつでもどこでも手軽に動画を視聴できる環境が整い始めました。AppBankは、普及し始めたiPhoneアプリの使い方などを動画で分かりやすく紹介するスタイルのパイオニアでした。

2011年:社会インフラとしての役割とYouTuberの萌芽

3月11日の東日本大震災の際には、YouTubeは被害状況などを伝える重要な情報インフラの一つとして機能しました。これをきっかけにYouTube Liveの重要性が認識され、ライブストリーミング機能が普及していきます。 この年、HIKAKINさんが「HikaruKaihatsuチャンネル」を開設したほか、以前から活動していたMEGWIN TVもYouTubeに本格的に注力し始めました。

YouTubeの戦略にkamui trackerを!

YouTube、まだ手探りですか?国内最大級の分析ツール『kamui tracker』で課題解決!貴社の動画マーケティングを次のステージへ導きます!

③ YouTuber出現期(2012〜2014)

この頃の出来事

2012年:「YouTuber」の本格始動と才能の集結

後のトップクリエイターたちが本格的に活動を開始した年です。 HIKAKINさんは商品レビューや面白ネタなどを毎日投稿する「HikakinTV」を本格化させ、10月にはチャンネル登録者数10万人を突破しました。また、はじめしゃちょーさんが大学の友人らと動画投稿を開始したのもこの年です。 クリエイター同士の横のつながりも生まれ、YouTube日本公式によるクリエイター支援プログラムも始まりました。YouTuber事務所の先駆けであるGROVE株式会社が設立されたのもこの時期です。

2013年:「職業: YouTuber」の誕生とマネジメント革命

2013年は、日本のYouTube史における最大の転換点と言えます。「YouTuber」がマネジメントの対象となるプロフェッショナルへと進化した年だからです。 HIKAKINさんらが中心となり、日本初のYouTuber専門マネジメントプロダクション「UUUM(ウーム)」が設立されました。 また、8月にはHIKAKINさんが「HikakinGames」チャンネルを開設。これが爆発的な人気を博し、ゲーム実況がYouTubeにおける一大人気ジャンルであることを決定づけました。 「やってみた」系に加え、商品レビュー、美容、教育など、専門性を持ったクリエイターも人気を集め、コンテンツの幅が大きく広がったのもこの頃です。

2014年:YouTuber文化の定着と社会現象

YouTuberという存在が世間的にも認知され始め、YouTube発のトレンドが社会現象を巻き起こすようになりました。 映画『アナと雪の女王』の大ヒットに伴い、主題歌の「歌ってみた」カバー動画が年間ランキングを席巻しました。 また、UUUMの成功を受け、新たなYouTuber事務所が次々と設立され、業界全体が本格的な成長期へと突入します。 年末のYouTube公式企画「YouTube Rewind」には、HIKAKINさん、はじめしゃちょーさん、SEIKINさんといった面々が日本のクリエイター代表として参加し、彼らがシーンを牽引するトップランナーとしての地位を確立しました。

まとめ

今回は2014年までのYouTubeの歩みを振り返りました。今でも人気のフォーマットが誕生した背景がお分かりいただけたかと思います。原点回帰でこの頃の動画を見返してみるのも楽しいかもしれません。

次回は、2015年以降の歴史を振り返ります。いよいよ弊社のツール「kamui tracker」も登場しますので、お楽しみに。